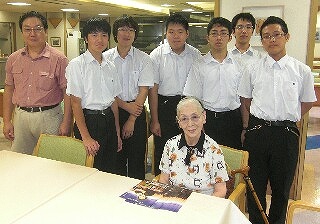

��ǯ���ش��ȣ��ش��˶�����ͭ�֡�OB������ޤ�ˤκ��ʤ�Ÿ������빱��Ρֶ������̿�Ÿ�ס����ä��������������ˤϡ��̿�����ƥ��ȤǤ����Ĥ�ξޤ��äƤ��ꡢ���Ǥ˼̿�������Ǥ���Ƥ���ץ����餱�������⤤�ơ���κ��ʤ�ڤ��ߤˤ��Ƥ������̡��ݸ�Ԥ⾯�ʤ��ʤ���ʹ���ޤ���

��ǯ��ش���Ÿ�����줿�̿�����ˤϡ���������̺Ҥ�����Ϥ˽յ٤ߥܥ��ƥ������뤫�줿���������Ƥ��Ƥ���줿�̿��⤢�ꡢ����Ԥ�¿���Τ��Ȥ�ͤ������ޤ�����

˻�����ˤ��ޤ��Ƥ��Ҳ�ε���路�Ƥ��ޤ���Ÿ���Ϥ��Ǥ˽�λ���Ƥ��ޤ��ޤ����������ε�Ͽ���ˤ�����ȻĤ��Ƥ������Ȼפ��ޤ���

�ʶ�Ƭ������������

³�����ɤ� "��ܡ���ش��������̿�Ÿ" »

�ǽ����κ����ʣ������ˤ���ë������ô���ʼ̿����ˡ������������Υ��ץ���������ˡ�Ϥ����Ĥ��ͤ����ޤ����������μ��Ȥ�ʹ�������Ρ֥Хȥ�פ�����ơ������ϥ������Ȥ���ޤ�����

��������ľ�塢�����������Dz���������Τ��ˤĤ��Ƥ��餿�����������ޤ����������Ρ�����Ʊ������etc�ȿ�����ʹ���Ѹ줬���Ӹ�äƤ������Σ��������ˡ��ޤ��ϡ��������ٶ����뤳�Ȥΰյ����狼�뤳�������˥ۥäȤ������ȤǤ��礦��

�Ȥ�櫓�������ޤǤ˽�ʬ�ˤ��������ʤ���Ƥ��ʤ�������ʬ���γ�ǰ�ˤĤ��Ƥϡ�����ͭ�����Ȥ٤�����ɽ����ʤ������������¸�ߤ����Τˤ��뤿���Ƴ��������ΤȤ�������������ˤǤ�����

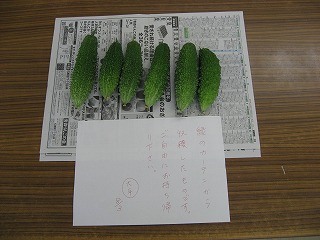

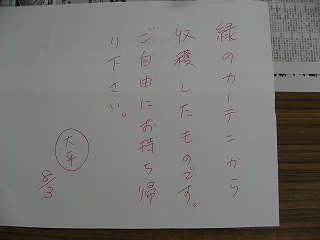

��쥳���ʡ����뤢����ǡ��������Υ���������������о졣�ǽ��������ıߤؤ����ʤ������̤����������äΤǤ��ʤ��ä����ֺܹ¤ΤҤȤĤλ��Ǥ����3���������Υ��������������κ��Ѥ��Ѥ��ƶ���Ū�˵���졤���η������̤ˤϡ������ܤ˽ФƤ��������оη��ˤʤ뤳�Ȥ���������ޤ������Ȥ��ˤϥ���������������ˤʤ��礬���뤳�Ȥˤ���ڤ��졢�֤��Ϥʤ��פ����˽��Ϥ����ޤ��Ȥ�����ë������Ǯ�դ���ָ��ޤ����ޤ˿���ơ��齬������Ѱդ���Ƥ���Τǡ����̤ϼ´����ʤ���ʹ���Ƥ��ޤ��ʼ̿�2�ˡ�

��������ˤ��������ꡢ���褤�襬��������������Ǥ��롤�Τγ���ȥ��������ν̾��δط����о줷�ޤ������ֲƤ��ʤ�����������ֲ����������ˤ��뤿��ˡ������Τˤ٤��躬��ź�ä��Ƴ����Τ����Ĥ��뤳�ȡ����ΤȤ����Ƴ����ξ�Υ����������̾�������ʬ�������б����뤳�ȡ������ơ��������βIJ��������������βIJ����ɽ���뤳�Ȥ��������˼�����ޤ�����

�ǽ������ʡ�����ϡ�3���������κ��θ������֤ꡤ����������Ȥä��Τγ�����ȥ���������������ʬ�������������ʿ������Ω������Ȥ뤳�Ȥǵ�������Ȥߤ����̤ȶ��˳Τ���ƥ�����Υơ��פ��ڤä���ë�����ʼ̿����ˡ������ʥ����֤�Ǥ�����

�ǽ����餷������ؤιֵ��Τ褦�ʹ��٤����ƤǤ���Ƥ�����줿�ֽܹ��������ޤǤ˽������Ƥ������ܤ��������Ѥ����Ƥ��ޤ����Τǡ��Ƶ٤ߤλĤ�ǡ����ä����ɤ��֤���ɬ��������Ǥ����ΤȻפ��ޤ�����ǰ�ʤ��顢5�����������ԲIJ����ޤǤϻ��֤��ꤺ���ڤ���ޤ���Ǥ��������ֺܹ¤�����ؤ�̯̣�������̤����ˤ��Ƥߤ�С��������˽����ʤ����פϤ���������������ϡȼ���ɳؤ֤ΤǤ����������Ƥ���ʬ����ʤ����Ȥ�����С���θ�ʤ�ô���Ԥ˼��䤷�Ƥ������������ˡ��ؤܤ��ǤϤ���ޤ���

�Ǹ�ˡ��������ΰ�̣�Ǥϣ����������ϲޤ����ȥơ����ؿ��ɤ��Ѥ���С����ɽ�����뤳�Ȥ�Ǥ���ΤǤ��������ơ�����ϥ������ΰ�̣�ȤϤɤ��㤦�ΤǤ���ޤ��礦������������ˡ��ޤ��ޤ����ؤγڤ��ߤ�³���ޤ���

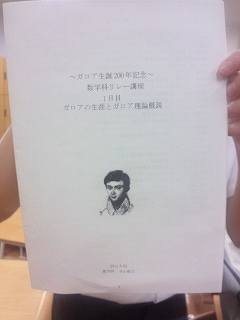

�Ȥ⤢�졢����ʥ�������������200ǯ�˺ݤ������Τ褦�ʻ�ߤ��Ǥ������Ȥ�ô����Ʊ�����դǰ��դǤ���Ǯ����İ�֤��Ƥ��줿�������γ�����ͭ�������ޤ�����������κ��Ƥλפ��ФΤҤȤĤˤ��Ƥ�館��С�����ʴ����ȤϤ���ޤ���

���زʤΥ�졼�ֺ¡��ޤ�����ǯ�βƤˤ��������פ��ޤ�����������褦�����褦�ʤ顣

�����ʼ̿�����

³�����ɤ� "�������زʥ�졼�ֺ¡֥��������£�����ǯ��ǰ�ֽ������ϻ����" »

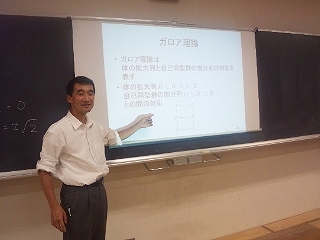

�ڹֵ����ơۡ������ʣ������ˤ��Ρʤ����ˤ��������鳫�Ϥ����Ǿ�ʬ���Ρ��Τμ���Ʊ�����������������������Υ����������Ȥ���ή����äޤ�����

�ֵ��Τ���˼�ʬ�Ѥ˺����������ˤ����ơ�����Υ����å��䡢������η������������Ǻ�ȤǤ���褦�ˤ������ۤ��ޤ���������ϴ�ñ�ǤϤ����Τθ���Ū�ʶ��������뤳�Ȥǡ��֤ۤäȤ��ʤ��������Ǽ�����뤳�Ȥ�����������Ȥˤ���ΤǤ�(�̿���))��

��̡������������Υ������������������������Ȥ����ǡ��Ĥ���֤���ʬ�������ξ��γ��פȡ������������Ǥϡ��������已�������ʷ��ʳ���������ʬ��������ʤ����Ȥ��顢�٤������礬�Ǥ��ʤ��椨�˺��θ��������ʤ����Ȥ�������;�̤ˡ�����ǯ���˺�ä��������已�ξ���ɽ��60��60��3600�ս�η������ˤ����(�̿���)���Ƽ��Ƚ�λ�Ȥʤ�ޤ�����

���㥤�ब�ʤä��Ȥ����ϿԤ����ݤ�봶�������ޤ��������������ݤ줿�����Ϥ��ޤ�����������ݤ줿���ϼ������Τߤʤ����Ƚ�Ǥ�Ĥ��ۤ�����ޤ�����

�ᥤ��ȹͤ��Ƥ��������������Υ����������ˤĤ��ƾ�������������ʤ��ä��Τϻ�ǰ�Ǥ������������������Υ�����������Ϳ����줿�������κǾ�ʬ���Τμ���Ʊ���������̤��������Ǥ���(�̿���)�Τ�褷�Ȥ��뤫���Ȱ֤�Ƥ��ޤ���

���ơ����褤����������ë��������������ŷ�ͤ�;���Ȥ����ʤ����������Ƥ������ޤ��������Ԥ���������

�ʼ̿�����

³�����ɤ� "�������زʥ�졼�ֺ¡֥��������£�����ǯ��ǰ�ֽ�����������" »

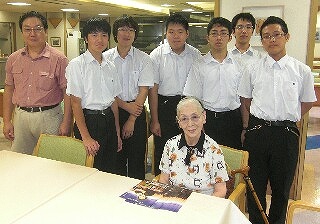

���ǽ�����4���ܡ�25���ˤϡ�������ػ��Ͽ�Ķ����饻���ǡ����μ½��ΤޤȤ�Ȥ��ơ��ܸ�͵��ڶ������ֿ�ˬ�п����Ĺ��Ū��ư�ȶ�ǯ�η����ס���Τ�����������ָФ�����ʪ�����˳ؤ���ͤ����ַϤΤ������פ��ꤷ�ơ����ä������ޤ������ɤ����ȤƤⶽ̣�������ͤ���������ơ��ޤǡ����̤�����ȯ�ʼ��䤬�Фޤ�����90ʬ��2���ޤ���ؤ�Ʊ���ֵ��Ǥ����������ä��褦�ǡ��������椷��ʹ���Ƥ��ޤ������ޤ���������ʬ�Ϥ�����ʤ��ä��������ե���η�¬�ʤɤ�Ԥ��ޤ�����

��4���֡��ȤƤ�ϡ��ɤ����ƤǤ����������Ť��θ�����������äƤ��줿�ȳο����Ƥ��ޤ��������ơ�¿�� �������ˤ����ä��Ƥ��������ޤ��������Τ��Ȥ˴��դ��ơ����֤��Ȥ��ơ������ع�����˴Ը���������˽��¤����ؤӤˤ����ߤ����Ȼפ��ޤ����ޤ������äǤ��ʤ��ä����̤ˤ������Ƥ�������������줵�ޤǤ�����

������ػ��Ͽ�Ķ����饻��:��http://www.water.shinshu-u.ac.jp/index.html

�ɼˤΡ֥ҥ�åƤߤ���ޡפ����ǵ�ǰ���ơ�3�����äˤʤ�ޤ�����

³�����ɤ� "���ʡ�SPP�ֺ¡�̸��������ˬ�ФΥե�����ɥ����4����" »

����Ⱦ�ΥȥåץХå����ϡ����زʼ�Ǥ�ν��������ʼ̿����ˤǤ����ޤ��ϡ��Խ��Ҥλ䡢���������ˤ��ͤӤ��ͤФʤ�ޤ��Ȥ����Τ⡢�Ǹ�Σ����֤����������ä����Τǡ������ܤϡ���ʬ����������ʬ��������Ⱦ������äꤤ���ޤ����Ȱ��ꤷ���Ȥ������֤���㡢�����Ǥ��衪�������������Ϥ���ɤ�˺����Ϥ�껻����褦�ʤ�ΤǤ���ġפȺ��Ǥ���ޤ�����������Τǡ��ֳΤ��ˤ������⤷��ޤ����������������Τ��ϤǤʤ�Ȥ����ꤤ���ޤ��פ�Ⱦ�Х��겡���Ǿ��Τ������������衣�Ϥ����ơ������ν��������ϡ����Ĥ�ʾ�ε����ʼ̿����ˤǤ�������˱����Ƥ��������ޤ�����

���äϽ���оη��Τߤʤ餺�����饤��λ����������������η��ʤɡ�˭�٤���Ҳ𤤤���������ǡ�������ʬ����������é���夫��ޤ����ʼ̿����ˡ�

¿�����ԡ��ǥ����ʼ��Ȥˤʤ�ޤ�����(ï�������������������������)�������������̤�ʹ���Ƥߤ�ȡ������Ƥ��줿�����齬�����Ĥ��Ƥ���Ƥ��뤫������פǤ����ȤΤ��ȡ��ɤ���顢���ּԤΤ�뵤���Խ��Ҥ������ʾ�Τ�Τ�����褦�Ǥ��ʤ���Ǯ�դˤϱ����ͤС��Ȥλ�̿���˶���ޤ��ˡ�

�� �ʼ̿�����

³�����ɤ� "�������زʥ�졼�ֺ¡֥��������£�����ǯ��ǰ�ֽ�����������" »

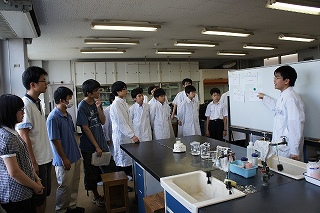

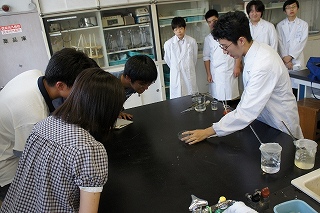

�ֺܹ¤����ƤȤ��Ƥϡ������ʣ������ˤ���Ⱦ��λ�Ȥʤ�ޤ�����������(�̿���)���о�Ǥ��������Ϻ��������Ƥ�Ⱦ�ˤĤʤ��롢�ˤ�ƽ��פʥݥ������ˤ���ޤ��������Ƥϡַ��פ�´����褦���Ȥ�����Τǡ���Ⱦ�ǽ��פʽ���оη��ˤĤ��ơ���ǫ�ʲ��⤬�ʤ���ޤ����������ϡ��桼�⥢��ʤ��顢���ǻ�̾���������������ꡢ�齬��������(�̿���)���Ȥǡ��赤������ȤȤʤꡢ��Ū����ʬ�˲̤�����ޤ������ִ����Ѥ��ߥ��������Ѥ����������줿������Ǥϡ��֤ʤ�ۤɡ������ʤäƤ���Τ����פȡ���ò���������̤���ϳ��ʹ�����Ƥ����Τ�����Ū�Ǥ���(�̿���)�������ϡ����������������뤿���ɬ�ܤǤ����ΤΡ��������Ȥ����������ʬ���Ⱦ�����礿��ơ��ޤ˼��Ȥ��Ԥ��ޤ����������ɤ��������Ԥ���������

��(�̿���)

³�����ɤ� "�������زʥ�졼�ֺ¡֥��������£�����ǯ��ǰ�ֽ�����軰����" »

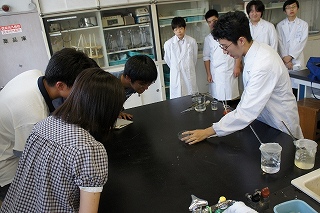

��3���ܡ�24���ˤϡ�ŷ���ˤ�äޤ졤�Фβ��䤫�ʸ����桤��ˬ�ФǸо�Ĵ������ˡ�ȼ½���Ԥ��ޤ����������ϡ�������ػ��Ͽ�Ķ����饻�����������˶��Ϥ���������¬�����¬����ˡ���������Ƥ�餤�����줾�����夫��ºݤ˼������Ƥߤ��������δ�¬��ˡ���Ѥ��ơ��о¤ο�����ʸп��ˤǡ��������Ȥο��Ĵ����Ԥä��ꡤ�����Ӥ����夫��θ��ؤ�Ԥä��ꤷ�ޤ�����

�����ϡ����ˤ�äƹ�ư���̤ˤ��ޤ�������ʪ���ϡ�������ػ��Ͽ�Ķ����饻���Ǹ�������Ȥä��ץ�ȥ�η���Ʊ�ꡤ�������ե���䥻���ȥ�η�¬��Ԥ����ϳ����Ͽ�ˬ�м��դ�ή������ο��Ĵ����Ԥ��ޤ�����

����Υߡ��ƥ��Ǥϡ����줾��γ�ư���ñ�˶�ͭ���뤿�ᡤ�����Ԥä����פ������ȯɽ���Ƥ�餤�ޤ�����������̸�����Ȥ⤪�̤�Ǥ����䤷���Ǥ��͡ġ����������ޤȤ�ιֵ��Ǥ������ä���İ���Ƶ���ޤ��礦��

�п��Ǥμ½���Ʃ���٤�¬��Ʃ���Ĥ�����Ƥ��ޤ���

³�����ɤ� "���ʡ�SPP�ֺ¡�̸��������ˬ�ФΥե�����ɥ����3����" »

�����������ܥƥ�ӷ�������Ǥ��줿��24���֥ƥ�ӡפϤ����ˤʤ�ޤ���������ǯ�Υ����ƥ����ޥ饽��Ǥϡ���������ܹ�OB��˲�Ĺ������������ʡ��Ȥ��Ƥ���������ޤ��������Υ������������η�����Φ�嶥���������������������������Ƥ����Τˤ����Ť��ˤʤä��Ǥ��礦����

�����ä����ϡ���Φ��Ĺ�ν�ë������������˼�������ȤǤ���������˺�ǯ�Υ��ʡ��������������ȯɽ�����ȡ��������Ĺ�����������ĩ��˲������������Ǥ��ʤ����Ȥ����������ȡ�Ʊ��Ĺ��Υ���ʡ��Ȥ��Ƥα���ε������⤢�ä��ΤǤ��礦����ë����ϲ��٤���ʤ�������Ф��ޤ���������Φ�嶥�����Ȥ�����������β������Ϥˤʤ�ʤ����ȿ����Ф��ΤǤ��������ơ�������ɤ�Ǥ������ä��������顢�����ƥ����ޥ饽��Υ������������η����ꤤ�Ǥ��ʤ����ȤΤ��ä��������ΤǤ�����

��������ͭ�֤�17�ͤ����������ޤ�ޤ������裱��Υ����ƥ����ޥ饽�餳�δ���٤��Ƥ���ä����Ȥ�����߷�ץ��ǥ塼�����Τ��ä�Ǥ����������ĤΤ��Ȥ�����������Ƥ��뤲�롢���ΰ�����̿�λѤ��İ�Ԥ˴ѤƤ�餦���Ȥǡ���İ�Ԥο��˲�����ʨ���夬�餻�뤳�Ȥ��Ǥ����顢�Ȥ��������ƥ����ޥ饽��μ�ݤ��ǧ���ޤ��������θ塢�Ĥ������������о줷�����ϤΣԣ֥��롼�οͤ��������äʶ�ĥ������ޤ������ȤϤ�����������������˥��å������Ƥ��餷�ơ����������ˤ��������ؤδ��դθ��դ��Ʋ������ޤ��������ˤȤäƤ��줫���礭��ĩ��ؤȸ����������ڤλѤ��ܤ�������ˤǤ������Ȥϡ�����β�������ߤˤʤäƤ����ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����

��������Ĺ��괶�դΤ����դ���������������

³�����ɤ� "Φ������������Ĺ�Υ������Ȥ�����" »

��2���ܡ�23���ˤϡ�ī���鶯�������ߤäƤ������ᡤ���������������Ƥ����̿��ˡ��������Ѥ��ơ����줾��ʬ���Ʊ���Ԥ��ʤ��顤�����ͻҤޤ�����������ޤäƤ��ơ�9��Ⱦ����ͽ�ꥳ������̾����ơ��ֻ����դ���̸���������ݸ���ޤǤ����ޤ��������桤����Ū�ʿ�ʪ��Ʊ���Ԥä��ꡤ�Ϸ��ޤȾȤ餷��碌�ʤ����Ϸ��ȿ����δط���ͤ������ꡤ���ο�δʰ����Ĵ�٤Ƥߤ��ꤷ�Ƥߤޤ�����

�����ϡ��ޤ�̸���������ݸ���ˤ����ơ������������ˡ�̸�����μ����Ķ��������פȤ����ơ��ޤǹֵ��Ƥ��������ޤ��������Ƥϡ�̸�����μ������Ф����Τοͤ�����Τ�������Ȥ��ƴؤ�äƤ������Ȥ���Ϥޤꡤ���ߡ�������ư�Ȥ��ƴؤ�äƤ��Ƥ��븽���ޤ��������Ƥ��������ޤ��������θ塤��˽Ф�����������ư�Σ��Ĥμ���Ȥ��ơ��ºݤ˥������դ���ֻ��ˤ��륷�����ʿʹ֤ȼ����ȤΤ��������͡������꤬������ˤƲ�ꡤ��ʪ�����ˤ��ơ�ʣ���ʸ������ä����������ޤ�����

��2���ܤ���Υߡ��ƥ��ϡ�̸�����ǤΥե�����ɥ�����֤�ޤ������äˡ��ǽ�Ū�ˤޤȤ��ͽ���̸�����ɤ��濴�Ȥʤ�ȯɽ���Ԥ��ޤ���������줿��ʪ�μ̿���ѥ�����Υ��饤�ɤˤޤȤᡤ���������塤�����ȿʹ֤δؤ��Σ��Ĥ���Ȥ��ơ��������伫���ȿʹ֤δط��ˤĤ��ƹͤ���ո�����������Фޤ�����

ŷ���β������Ԥ�����ʪ��ʬ����������ޤ�����

³�����ɤ� "���ʡ�SPP�ֺ¡�̸��������ˬ�ФΥե�����ɥ����2����" »

�����Ͼ�߷���������о�ʼ̿����ˡ����絭����Ѥ�������Ϥޤꡢ��������ˤޤǤ���֡��¤�¿���ˤ錄�����Ƥ��ޤ�����

�ò����ɤˤʤ뤳�Ȥ���ǰ���������⤢���˻פ��ޤ����������Ͼ�߷������������ή�Υ桼�⥢���뤪�á�����Ū�ʶ�������ʤɤǡ����̤����ϳڤ������Ȥ�����Ƥ��ޤ��������κ��Ѥη��齬�Ǥϡ��ۡ��ȼ���Ȥ�Ǥ��ޤ����ʼ̿����ˡ��齬�������κݡ����⤹������Ū�˻פ�줫�ͤʤ����������Ƥ��ߤ䤹����Τˤ��٤����������Υȥ졼�ɥޡ����Ȥ⤤���٤��֥��ޡסʼ̿����ˤ�ư�����Ƥ��ä��졢���ּԤϳڤ��ߤʤ��顢���������ۼ��Ǥ����Ȼפ��ޤ��������ϡ����Τ������Ȥ�櫓���оη��ˤĤ��ư�����ͽ��Ǥ���

(�̿�1)��߷����

�ʼ̿����˷����κ��Ѥα齬

³�����ɤ� "�������زʥ�졼�ֺ¡֥��������£�����ǯ��ǰ�ֽ������������" »

��������22���ˤ���SPP�ֺ¤��Ϥޤ�ޤ�����ī���ع����ȯ��������Ȭ�缾�������塣̸��ǻ���ä����ᡤ�Х�����뿩���ꡤȬ��ӥ�����������Ÿ��ʪ�ؤ��ޤ�����13�������ͽ���̤ꡤȬ��ӥ����������ο�������3̾�ˡ������ɥ��������Ƥ��������ޤ�����3�ɤ�ʬ���졤�����������������俢ʪ�ˤĤ��Ƥ��á������ȿͤȤΤ������ʤɤ��ä��ʪ������ʹ���ʤ����⤭�ޤ�����

������������塤���������Ƥ굢�����뤿�ᡤ��ʬ�����ݤ˻Ĥä����Ȥ��濴�ˡ����������礷���ո���Ԥ��ޤ��������줾�줬���������Ȥ�ͭ���뤳�Ȥǡ��ɤ������֤�ˤʤä��ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����

Ȭ�缾�������ɥ����������ͻ�1

³�����ɤ� "���ʡ�SPP�ֺ¡�̸��������ˬ�ФΥե�����ɥ����1����" »

���������������ޤǤ�6���֡��֥����������פγ��פ�����Ǽ�����褦�Ȥ������������ֺܹ¤����Ϥ���ޤ�����

�����Υ�ݡ��Ȥ�錄�����Խ���M(�����ܤ��о줷�ޤ�)�����Ϥ��פ��ޤ�������������դ��礤���������ޤ���

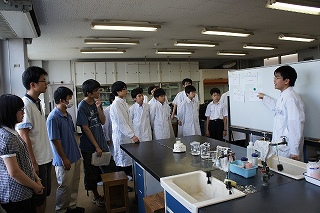

��������ʿ����Ƭ������ô������ޤ������������������줿���ꥸ�ʥ�ƥ�����(�̿���)���ȡ��ѥ�ݥ���Ȥ����Ѥ����ֵ��ϡ��ǽ�Σ���ʬ�ǥ�����������������ȡ���������β��⤬�����θ�Σ���ʬ�������ʹߤιֵ���ͽ����ͤ������������γ��⤬�����줾��ʤ���ޤ���(�̿���)�����̤�Ǯ����ʿ���������ä˼����Ƥ��ޤ�������ˤϰ���Ū���棱�λѤ⤢��(�̿���)����⤷���¤�Ǥ���

(�̿���)

(�̿���)

³�����ɤ� "�������زʥ�졼�ֺ¡֥��������£�����ǯ��ǰ�ֽ�����������" »

�����ޤ���������𤷤����ƤΤ������ࡼ����ɤμ���桢��ͥ���쵱���פ���⤿�餵��ޤ����ȥࡼ���롼���夬�ܹ��Ǹ��餷���ɵ�����������Ȥη�ˤĤ��Ƥ�����פ��ޤ���

�ʤˤ֤¤�60ǯ�ʾ����Τ��Ȥ椨���줵��ʳ��Υࡼ���ط��Ԥ��Ф��Ƥ���ä����ʤ��Τ�������ʤ��Ȥ����Ǥ������������㤯�Ȥ��줿�줵��Τ��ä��顢�ɰ����Խ��Ҥϸ��餬���¤Ǥ��뤳�Ȥ�ο����ܹ��������ˤ�Ĵ��������ޤ�����

������������ʻ����äƤߤƤ⤽�λ��¤�����ΤϤʤ������������Ƥ���ޤ�����

������桢����21ǯȯ�Ԥγ��뿷ʹ�ˡ���ɮ��(����������)�Τ���ͤǤ��벭��ͺ��Τ�̾����ȯ����

���Ĥ�Ʊ���ʹ�ֳ����פ��Խ��Τ����������и��Τ����Խ��Ҥϡ������Ǥκ�Ȥˤơ�Ʊ��Τ���̾��¸�������Ƥ������ᡢ��Ϣ���������ޤ�����

�̤����ơ����ᤫ��ֳΤ��˥ࡼ������Ϥ���ޤ�������ϴѷष�Ƥ��ޤ�������ϻ��¤Ǥ��פȤ������ڸ������ޤ�����

��ʳ����Ĥġ���������Ǥ������Ȥ������֤���ϳФ��Ƥ��ʤ��ΤǤ����������뤫�餺�����餺�Ȥ��ä�����Ǥ����פȤΤ��á����ƤƲä��ơ������ˤ����������θ��ڤȤ����äˤʤ�ޤ����衢�ȤΤ��á����θ��ڻ�Τ�̾����ʹ�������Ȥ�����ʿ�Ǥ���ܳؤ����Ѥʤ����Ϥ�ĺ���Ƥ���ޤ�����ã���ȤΤ��Ȥǡ�

��®�������ؤ�Ϣ���������ޤ����Ȥ������֤���Ͼ��£���ǯ�Ǥ��������ԻҤ��������ޤ�����פȤΤ��ȡ�

�ºݡ���������ϣ���ǯ�ˤϥࡼ�������Ĥ��졢�Dz��ž�Ф���Ƥ���Τǡ�����ǯ�Ǥ��뤳�ȤޤǤ�Ƚ�����ޤ�����

����Ǥ��礦�����Ȥ��䤤�ˡ������ϡ��ֻ�ǰ�ʤ��餽���ޤǤϳФ��Ƥ��ޤ���פȤΤ��ȤǤ�����������Τ��ڸ��ֽ뤫�餺�����餺�λ����Ǥϡ��פȤ��Ҥͤ����

�֤Ȥʤ�ȡ��դ����Ǥ��͡����á�����������ã�����٥˥��ξ��ͤ��ä��Ȥ����������Ǥ������ΤȤ��Ǥ��פ��۵�����ޤ�����

�֤��������Υ٥˥��ξ��ͤĤ�ä����ϳФ����ʤ��ΤǤ��פȤΤ������Ǥ�����

�֥ࡼ���������Ȥ����Τǡ�����Ϥ�������Ѥ�ȿ���Ǥ��Ƥ͡������ǹ�Ʋ���Ƽ����Ƥ�������˴���������Ȥ�Ǥ��ޤ�����

�������Τ��ФǴѷष�Ƥ����ΤǤ�������Ԥ������٤�ˤ������Ǥ����͡פȤε��Ťʤ��ڸ������ӽФ��ޤ�����

�ֽ����ȤϤ������ޤ��ޤ����ɤʵ����λĤ������⤪��ޤ��Ƥ͡����������Ȥ�����������������(�ࡼ�������)������٤����褦�ʴ�ǡ����Ȥߤ��ʤ��鸫�Ƥ����Τ����ݤ˻ĤäƤ��ޤ��פ�³�����ޤ�����

����ξڸ��ȤϤޤ��ˤ��Τ��Ȥȴ������ꡢ��������ξ��˿������դ��Ĥġ��Ƥӻ����������õ�������Ȥ����������ˤ�٥˥��ξ��ͤθ��鵭Ͽ��ȯ����

����ˤ��С�����21ǯ11��1���ǡ��������ϳ�����ǰ����

����55��ǯ��ǰ���ơ��ַ�ǽ�ספȤ�̾�Τǡ������ʸ���פ��Ԥ�졢��������֥٥˥��ξ��͡פȡ��㵢��פ���餷�Ƥ��뤳�Ȥ�ʬ����ޤ�����

�ʤ�ۤɡ��뤫�餺�����餺�λ����˹��פ��Ƥ⤪�ꡢ�椨�ˡ��ܹ��ǤΥࡼ������Ͼ���21ǯ11��1����Ƚ����������Ǥ���

������줵��ˤ���𤹤�ȡ�

�֤褯���ˤ��ޤ�ʬ����ޤ����͡��䤬�������Ĥ���1������ФäƤ��ʤ������ä��ΤǤ��͡������Ω�ƤƤ褫�ä��Ǥ�������ر�Ȥ���̾���ϤȤƤ����Ū�Ǥ�������Ф��Ƥ�����Ǥ��פȤδ��ۤǤ�����

�Dz��������Ź���ϡ��ֽ����֤�ʤ������ʳ��ǡ��٥˥��ξ��ͤ���餹�볤�뺲�˴�ò�פ��졢³���ơֲ�������ξ��Τ��ڸ��Ϥޤ��˥ɥ�����ȤǤ���פȤδ��ۤ�Ҥ٤��ޤ�����

����ˤĤ��Ƥ⡢��Ͽ����դ��Ƥ������Ȥ����ڤ���´���������Ǥ���

�Ȥ����ǡ��֥ࡼ����ۤϰ���ï�������Τ����פˤĤ��ƤϤ����ʲ�������ξ���ʤƤ��Ƥ�Ƚ�����Ƥ���ޤ���

�����õ����ͤ���ơ��ޤǤ���ޤ��礦���ɰ����Խ��Ҥ�Ĵ����³���ޤ�����¸�Τ����Ϥ�����ꤨ��й��ӤǤ���

�ʼ̿��Ͼ���21ǯ11��η�ǽ�ݤǤΡ֥٥˥��ξ��͡פθ���ͽ����볤�뿷ʹ��

�ʥࡼ�������쵱�������

³�����ɤ� "��ŵ��ǽ�� �Ƥγ�ư��𤽤Σ�" »

����ǯ�١����ʤǤϡ�̸��������ˬ�Фˤ����ơ���ʪ�����ϳ��������̤��濴�ȤʤꡤSPP��½���Ԥ��ޤ���SPP�ʥ��������ѡ��ȥʡ����åס��ץ��������ȡˤȤϡ���ؤ���ʪ������Ϣ�Ȥ�����Ƹ���̤βʳص��ѡ����ʡ����ؤ��Ф��붽̣���ؿ�����Ūõ�濴���ΰ�����ޤ�ֺ¤δ��ʳص��ѿ���������JST�ˤ��罸���Ƥ����ΤǤ���http://spp.jst.go.jp/index.html�ˡ���ǯ�١��ܹ��Τ��λ�ߤ�����ޤ�����

�����μ½�����Ū�ϡ���ˬ�м��դμ�����о¡�����Ǥ���ʪ�ء��ϵ�ʳؤ˴ؤ���ե�����ɥ����Ԥ������μ����Ķ�������Ū��ª���뤳�ȡ�������ǡ����μ�����ڤ��ߡ����μ�������ʳ�Ū�ʸ��ݤ�õ����ˡ���丫�����ʹ�����Ȥδط���ؤ֤��ȤǤ����½��˺ݤ��Ƥϡ�������ؿ�����ػ��Ͽ�Ķ����饻����Ĺ�Ω̸���������ݸ��������ˬĮΩȬ��ӥ����������ο����������ˤ����Ϥ��������ֵ���Ĵ�����両�ʤɤλ�Ƴ�Ƥ��������Ƥ��ޤ���

�����Ǥ˻�ߤϻϤޤäƤ��ơ�7��28�����ڡˤˡ��ޤ�����λ�����Ƴ���Ԥ��ޤ������ܹ�����ʪ�ʤζ�����ꡤ�ܼ½�����Ū��ͤ餤��̸��������ӿ�ˬ�Ф˴ؤ��복�פ˴ؤ����ä�Ԥä��塤���̤��줾��ζ�̣��ؿ��˹�碌����ʬ����Ԥ��ޤ�����

������ϡ�8��19�������ˤ���2�������Ƴ���Ԥ�졤���褤���ܼ½���8��22��25���Ȥʤ�ޤ����ޤ�����𤷤����Ȼפ��ޤ���

����Υե�����ɤȤʤ�̸��������ˬ�ФΥѥΥ�̿������ε��ξ��ʤ���ʬ��̸������Ȭ�缾�������������ϡʤ��ΤǾ������ˤˤʤäƤ�����ʬ����ˬ�ФǤ����������ϰ��Ʊ��ή��ǡ��ߤ��˴ط�������äƤ��ꡤ�����������Ȥⴶ���Ƥۤ����Ǥ���

³�����ɤ� "���ʡ�2011ǯ��SPP�ֺ¡�̸��������ˬ�ФΥե�����ɥ����" »

8��9��(��)�������������������°�����ع��������Τߤʤ���ȸ�ή���Ԥ��ޤ�����

��ή��Ǥϡ����դΤߤʤ��ԤäƤ���¸�����ĺ�����ޤ������ʲ桹���ԤäƤ���¸�����Ϫ�����塢�¸��Τ��Ȥ����ʤγ�ư�Τ��ȤˤĤ��Ƹ��礤�ޤ�����

�ع����Ȥ�Ķ���ơ���ȯ�ʥǥ������å����뤳�Ȥˤ�ꡢ���ʤγ�ư�ؤο����ʻ�����ɷ�����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�����

³�����ɤ� "���ա����벽������ή��" »

8��3��

�Ǹ������ī����ī�ʤ��顢�ե��ߥ�ϲ�²���Ф����ޤȸ�����Ƥ��졢��ȯ�λ���ޤǤ��Ф����̤���ˤ��ॷ�������ޤ����������ʻҶ������⡢̲���ܤ��ꡢ��ο���Τޤޡ��Ƕ�Ĥ��Ƥ��줿�Τ�����Ū�Ǥ�����

���θ�Х��ϰ�ϩ����ɥ�˸������������ؤ����Ĥ����Ӥޤ���11�������٤ν����֤ˤ⤫����餺����˽Ф�ī���夯�Ȥ����ԻĤ�ι�Ǥ���

8��4��

�ۤ�ͽ���̤ꡢī9��������Ķ��������夷�ޤ�������Ĺ����ǯ��Ǥ������ӹ�ݸ�ή�Ѱ���ν������������������Τ������������зޤ����꤬�Ȥ��������ޤ�����

���Ϥ���������ι�ɤ˸������Ȥ������̤⤤�ơ������������ޤ������θ��Ƥ��ܤ뺢�ˤϡ���������ư�ο����椫�Ȼפ��ޤ���

��ɮ�ҤϤ��ä���ؤФäƤ��ޤ����Ǹ����𤬤����ؤ��٤��ʤä����Ȥ��ͤӿ����夲�ޤ����⤷�������顢Ʊ���褦�ˤ��Ф��ε��ܤ�ɬ�פȤ������̽����⤤�����⤷��ޤ����ɤ�����ʬ�˵٤�Ǥޤ������ʻѤ��Ƥ���������

�ʰ�Ψ������

³�����ɤ� "������ꥹ����14��15����" »

8��1���դε����Ǥ��Τ餻�פ��ޤ����ȸ�ŵ��ǽ�����Ƥγ�ư���ɤΤ������֥ࡼ���롼���带���ɡפμ���Ȥߤ���2����Ϥ�NHK���Է��ͥåȥ�������Ǥ����ͽ��Ǥ�(�ܺ٤ϥȥåץڡ������Ȥ�������)��

����Ϥ��Τ���˹Ԥ�줿�ࡼ���ط��Ԥؤμ��Ҳ��פ��ޤ���

�������Dz�֥ࡼ���롼������Ľաפ���Ĥ��줿����Ź���Τ����ϤǼ¸�������ΤǤ���������ġ�ͭ�������ޤ���

1.��8��3���ˤϽ�ͥ�Ρ������ҡפ���ˤ��ä�Ǥ��ޤ������ࡼ���롼����ؤ����Ĥ�����14ǯ�դȤ���������������Υࡼ���롼������뤳�ȤΤǤ�������ʤ����Ťʽ�ͥ����Ǥ���ä��㤤�ޤ���

�����μ����Ū�Τ��ġ�¨�¤ˤ�����ĺ������Ʊ�紶�㤤�����ޤ�����

�ʤˤ����س������줿���Ȥϡ������������äơ֥������ε����פ˰��Ƥ���졢������ĺ���ݤ����������ܸ졢���ʤ�ʪ�������������ʤޤ���ƴ�ݤ�ǰ������ޤ�����

�ࡼ����ˤϼ��Dz�⤪�����������ʤ�Ф��������κ̸��ˤ�Ǽ���Ȥ��ä��Ȥ����Ǥ���

�ֻ�ˤȤäƤΥࡼ���ϡ����⤬�ʤ��Ƥ�ڤ����������ƻ֤Τ����ĽդǤ����פȸ���������θ��դ˴��ޤ��������⤪�ꡢ����ʪ�פ���������ϤȤ��ä���Τ��ޤ�����

�����Ҥ���ȤȤ��

³�����ɤ� "��ŵ��ǽ���֥ࡼ����ɳ�ư(³��)��" »

��8��6�����ڡˡ��ϳ����ϡ���븩�Ĥ��лԤؽФ������ϼ�ɸ�ܴۤθ��ءʸ����ˡ����ȳر���ؤˤ����ƾ���˴ؤ���ֵ��ʸ��ˤ�Ԥ��ޤ�����

����������Ū�ϡ�����˴ؤ�����ȤǤ����ϳ����γ�ư�ˤ����γ��Ѥ�������ɤ����Ȥ������Ƥ��Ƥ��ޤ����㤨�С���˽Ф��������Ȥ�ʸ���פ�ȯɽ�����ꡤ���ʤθ���¤������ꡤ��ư���Ƥ��ñ�ʻ����ˤ��ƿ����ʿͤ����ۤ����ꤷ�ޤ��������ǡ����ȳر���� �бľ�������ξ�����������ˡ��ϳ����ǻȤ��������Ѥ��������˴ؤ���ֵ����½��ꤤ���ޤ�����

�������ϡ�Ƴ���Ȥ��ơ��־���γ��Ѥ������פˤĤ����ä�Ǥ��ޤ��������������ϡ��ϳؤθ���ԤǤ⤢�ꡤ����γ��Ѥ�������Ϥ��ᡤ´�ȸ�ο�ϩ�並����������á�����������äʤɤ⤢�ꡤ¿���̤��ä�ʹ�����Ȥ��Ǥ��ޤ������������ϳ����γ�ư��ع�����ˤ���Ω���äǤ�����

���ޤ����Ĥ��лԤޤǤ��ä����Ф������Τǡ���������ϼ�ɸ�ܴۤؤ��ޤ����������ϡ��Ĥ��ǤȤ����ˤϼ���ʾ��Ǥ���������δ��Ф��ʪ�ʤɡ��ϼ��˴ؤ����͡��ʻ������͡��ʾ�����ޤ���ͭ�յ��ʰ����ˤʤä��Ǥ��礦����

���ȳر���ؤǤιֵ��־���������ȳ��ѡפ��ͻҡ����������ܤΰ㤤�����Ѥ��뤿��μ������ʤɡ������ѥ�����Ǥʤ����Ȥ��狼�ä��ΤǤϤʤ��Ǥ��礦�����ѥ������ͭ�Ѥ�ƻ��Σ��ĤǤ��ꡤ�Ȥ��ʹ�¦�ιͤ��������ڤ��ȴ����ޤ�����

³�����ɤ� "���ʡ��ϳ��������ȳر���ء��ֵ��־���γ��Ѥ������ס��ϼ�ɸ�ܴ۸���" »

������ʤ��Σ���

����å��Ǥκǽ�����ޤ��ޤ��������˳ƿͤΥץ쥼��ơ������Ȥ��̤�ѡ��ƥ���������ޤ�����������̾���Ȥǡ��Ǹ�λž夲�Ȥ������Ȥǡ��������Ǹ��Ƥ��ɤ��������ꡢ������夲�뤫�����ʱѸ�ǡˤ�Ф����ꤹ��Τ�ʹ�����Ƥ��ޤ�����

��壳��Ⱦ�˾��Ԥ����ۥ��ȥե��ߥ��ޤ����졢�������ǣ���̾���ġ��ҤȤꣵʬ���٤λ������֤�ȯɽ��Ԥ��ޤ�����ȯɽ���ν����Ԥ��Ǥϡ��ߤ�ʤ��ʤ�ʡ��Х��ˤʤäƤ����褦�Ǥ��������֤Ϥʤ��ʤ�Ʋ�����ä���Τǡ����硼���䥸�������㡼��İ���ȤΤ��Ȥ�ߤ˿������ʤɡ��ޤ��˥ץ쥼��ơ�������ɬ�פʹ��פȤ����������Ƥ������Ȥ���ν��������ߤ��ޤ�����

³�����ɤ� "������ꥹ������������" »

������ʤ��Σ���

�����ꥹ�������ΥС����Ȥ���Į�˹ԤäƤ��ޤ���������ɥ�˼����ǣ����ܤξ�ι�ԤǤ����ǽ�ˡ�Roman Bath Museum�Ȥ�����������ΰ��פ������Ǹ��ؤ��ޤ������̿������ܤν������夫����������Ǥ���Τϡ������ܤ˺ܤ���������פǤ������ޤ��ˤ���ͯ��³���Ƥ��ޤ���������ϤǤ��ޤ������̤������������ƤƤ���Τϡ��������äǤϤʤ��ơ����ޤ��ޤʸ�����Ѱդ���Ƥ��벻�������ɤǤ�����������ͤ���������Ϥ�������ä����ˤĤ��Ƥϡ��إƥ�ޥ������ޥ��٤Ȥ������ߥå��Ҥ�������������

³�����ɤ� "������ꥹ������������" »

�������

������ī����lovely��ŷ���Ǥ�����������̾���ȡ����ϥۥ��ȥե��ߥ�ȥ��ݡ��ĸ�ή��football�ޤ��������Ĥ����̤�������ꡢ�ۥ��ȥե��ߥ�������饦��ɤ˾��Ԥ��ޤ��������ҡ�ǯ�����鷺���������ͤǣ���������ꡢArsenal, Aston Villa, Chelsea, Hereford, Liverpool, Manchester United, Newcastle, Dads�� United(Over 30)�Σ��������ʬ����ޤ����������Ʊ��Ÿ���ǡ�����ʬ�ϡ��դλ���ƥ����ࣳ���Ԥ��ޤ������ٷ���ϥۥ��ȥե��ߥ�ΤȤ����ǵ٤���ꡢ�Ѷ�Ū���̤Υե��ߥ���ä��������ꤷ�Ƥ������̤⤤�ޤ��������θ����Ǥ����ޤ����ʤ�ޤ����͡�

���ơ����ϤȤ����ȡ��������ǽ�̤��Фơ����̤ȣ��̤��辡���Ԥ��Ȥ����롼��Ǥ������辡��Arsenal��Manchester United�˷�ޤ�ޤ������¤�Dads�� United���ճ��˷�Ʈ������̤ǤϷ辡�˻Ĥ��Ϥ��Ǥ��������ξ��³�ФǴ������ޤ������ʣ�������Japanese dad�Ϥ��䤷���äƤ��ޤ�������ͥ����Manchester United�˷�ޤ�ޤ�������ͥ����Arsenal�����Τߤ�ʤ�ۥ��ȥե��ߥ��ڤ���������ᤴ���ޤ�����

�������

�������Ͻ����ۥ��ȥե��ߥ�Ȳᤴ���ޤ��������ڥ����Ȥ˽Ф�������²��Harry Potter�λ��Ƥ��Ԥ�줿���˽Ф�������²��steam engine�˹Ԥä���²���룹������Avatar�Ϥ��²�ʤɡ���������lovely�˲ᤴ�����褦�Ǥ���

³�����ɤ� "������ꥹ������������������" »

�������˵�����Ƥ����ŵ��ǽ���ˤ�롢�Dz��������Ź����ޤ��ƤΡ֥ࡼ����ٶ���פ��ͻҤ�����������ʿ�˸�壶������ʬ����Ρ�NHK�����Է��ͥåȥ���פ����Ǥ����ͽ��Ǥ���

�ʶ�Ƭ������������

1����ŵ��ǽ����5ǯ���ˡ�����3��ͭ�֤�ȯ�Ƥˤ�����ߤ��졢Ʊ����Ȥ���ȯ���ޤ�����

���ߥ��С��κ߹���ˤʤ�Ȥ����ơ�������ϴ��ȹͤ��Ƥޤ���ޤ�����

�����١�����ȯ���ˤ����Ĥ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���������̾�ϡֲ�Ƹì�ס�

�����Ʊ̾�����˰���ǡ��������Ĺ��̿̾������ΤǤ����̿��Ρ��ϴ���ɽ��ˤ�����ϲ��Ʊ��Ĺɮ�Ǥ���

�ϴ���ϡ����ʤ䶸���δվ�������ɤˤ�뼫���Ƚ��������Ҳ�ʤ���90��;����ʤ�ޤ���

��������ˤϤʤ�ޤ��������Ǥ�Ĺ��³�������פäƤ���ޤ���

<��Ƹì�ϴ���>

2���������������ȯ���ˤ����Ĥ����桹���Ĥ�����Τ����椬��ͣ��η�ֱ�ݻ�Ǥ�������������ǡפǤ���

Ʊ��Ͼ���49ǯ���ϴ��ǡ���ݥե����ƻɸ�Ȥ�������ʻٻ������Ƥ��ޤ���

�桹���ϴ�������餻��ĺ������2��λ��̤¤�����٤������Ϥˤ���Ʊ�Խ����ؤμ��ꤤ�����Ȥ���������ĺ��������29���ˤ��Ǥ����ޤ�����

��¿˻�ˤ�ؤ�餺�������Ⱦ���Ϥ������ĺ������Ʊ���㤤�����ޤ�����

�Խ����γ��͡�������ͭ�������ޤ������Ѥ��ٶ��ˤʤ�ޤ�����

³�����ɤ� "��ŵ��ǽ�� �Ƥγ�ư���" »

��ܡ���ش��������̿�Ÿ

��ܡ���ش��������̿�Ÿ