10月17日に出現した巨大な黒点群が大きさを増し,木星サイズにまで成長しているというニュースを天文関係のMLで知りました.いつも太陽や黒点の観察は,中学3年の3学期に扱っていますが,観測条件の良かった10月25日に授業のあった中1・中3の生徒には,急遽,授業内容を変更し,本校前庭にて太陽観察を行いました.残念ながら授業のなかったクラスには,プリントを配布して,放課後の観察を呼びかけました.放課後は,地学部の協力も得て,望遠鏡などを出しっぱなしにし,観察や写真撮影を続け,中には,ずっと観察を続ける生徒や部活帰りに立ち寄って観察していく生徒がいました.

時間的制約の多い現在の学校教育制度では,普段は資料や写真を利用して説明や魅力を語るものの,なかなか興味を持ってもらうことが難しいのが本音です.今回は,授業中に現在進行中の天文現象が見せられるということで,普段より興味を持った生徒も多かったと思います.地学では,生の天文現象を見せることが興味や関心を伸ばしたり,理解を深めたりするのに有効かつ最善です.一般市民も含めて,このような観察が地域に整備された博物館で可能であるといったような社会教育の機能も含め,柔軟な教育体制が整うと良いと思います.

望遠鏡で反射板に投影した太陽像を見る生徒.

授業時の観察の様子.太陽グラスも利用して,肉眼でも確認してもらいました.

続きを読む "理科 地学 最近現れた巨大な肉眼黒点の観察" »

10月26日の日曜日,地学部で調査活動をさせていただいている新宿区立おとめ山公園で全面開園記念式典と記念イベントが行われました.本校地学部では,これまで7年近く継続させてきた湧水調査の結果を発表するブースをいただき,これまでの成果と湧水の研究手法などを紹介しました.

このおとめ山公園では,ここ最近,拡張工事が行われており,かつてこの地にあった谷戸地形や武蔵野の雑木林の面影を意識した拡張を行い,この土地が持つ自然や歴史の記憶の再生がテーマとなっていました.この度,めでたく工事が完了し,新宿区立では中央公園に次ぐ,2番目の広さの公園となりました.我々,地学部が研究対象とする湧水は,この公園のテーマでもある谷戸地形や武蔵野の雑木林を作りだした大きな要素でもあります.今後も湧水量や水質などの観測を継続させていくことは,地学部としての調査・研究活動という意味合いだけではなく,この落合地域の自然を考えるための大きな基礎データになると信じています.部員が変わっていく中での継続調査は難しいところがありますが,先輩から後輩へとその意義を伝え,着実に襷をつないで欲しいと思います.

最後になりましたが,落合地域の自治会を中心とした地元住民の皆様には,いつも調査で声をかけていただき,ご自宅の井戸で地下水位の観測もさせていただいています.また新宿区の方々には,素晴らしい活動の機会を与えていただきました.この場をお借りして,感謝申し上げます.

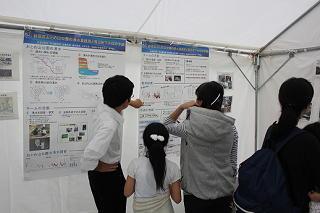

本校地学部のブース.立派なものを新宿区の方々に用意いただきました.

湧水の調査・研究に関する説明の様子.水質測定の体験などもやっていただきました.

続きを読む "理科 地学部 おとめ山公園全面開園記念式典で研究発表" »

10月5日,地学部の生徒が広島大学で開催された2014年度日本水文科学会学術大会に参加し,大会中に行われた特別企画「身近な『水環境』と『水文科学』」で研究発表を行いました.発表内容は以下の通りです.毎年,参加してきていますが,少しずつ研究内容が発展しており,研究を継続・発展させていく1つの節目になっています.それを支えてくれているのは,この場でお会いする水文学の諸先生方からのアドバイスや議論,他校の生徒との交流などで,学内では得られない刺激が生徒を伸ばしていると言えます.また,公開シンポジウムや公開特別講演では,国際貢献や水危機問題などの世界的な水問題に触れることができ,大切な問題意識もいただきました.来年は30周年の記念大会です.来年も参加できるように頑張ってほしいと思います.

*研究発表の著者,タイトル

◎清水彬光,片山健太郎,法兼佑泰,越田勇気,中村太亮

「新宿区おとめ山公園周辺における降水量と地下水位変動の関係」

会場となった広島大学学士会館前で記念写真

↓↓↓続きの写真と生徒感想は,以下をクリックください.↓↓↓

続きを読む "理科 地学部 2014年度 日本水文科学会学術大会に参加" »

高1山の家(3日目)

高1山の家(3日目)