イギリス海外研修 10日目

イギリス海外研修 10日目

今日も、図書館での朝会から1日が始まりました。

(これまで図書館そのものについて言及する機会がありませんでしたが、大学ほどではないにせよ、蔵書のレベルが充実しています。入門レベルを遥かに超えたシェイクスピア関係の書籍が所狭しと大量に並んでいますし、レファレンスのコーナーには英語史研究において欠かすことのできない文献である、Oxford English Dictionary(OED)も備わっています。普通のレベルのイギリスの高校にはないはず…。)

毎日、引率教員が日本語で健康チェックをしたり連絡事項を伝えたあと、コーディネーターの明日香さんから英語で細かい点の確認がなされます。

皆、少しずつ疲れがたまってきているところですが、適度な緊張感と高い意識を持ちながら残された滞在時間を有意義に過ごしてほしいと願います。

今日も昨日に引き続き、午前・午後共にフルで授業を受けました。

スピーチは着実に完成に近づいており、今日はその練習に多くの時間が費やされました。

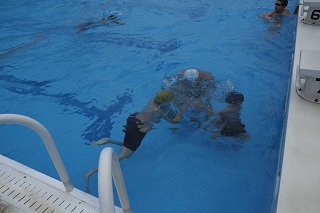

午前中は、5〜6人のグループになり、イギリス人の学生や授業担当の先生に見守られながら、一人一人、聴衆の前でスピーチをする練習をしました。

中には、英国人の学生とマンツーマンでアドバイスを受けている生徒もいました。

主にプレゼンスキルに関する助言をもらう中で、生徒の表情もより生き生きと、そして自信に満ちたものになってきました。2日後に迫った本番まで、練習に練習を重ね、悔いのない発表をしてほしい、と思いながら授業を見守りました。

放課後は、再びフェアウェルパーティーの練習を行いました。

歌は、今までの中で、一番良い出来だったように感じました。ここGreat Malvernで過ごすことができている感謝の気持ちが一人一人の歌声に乗り移っているのかもしれませんね。

歌の練習のあとは、小グループの出し物の準備・練習を行いました。各グループ、準備に余念がありません。いろいろな思いを伝えるつもりで、100パーセントのパフォーマンスができるといいですね。

引率教員は、昼休みに地元の歴史博物館を訪れました。この街の歴史がコンパクトに紹介されている貴重な建物です。数日前に食事をとったパブが200年の歴史を持つ建物であることが分かったり、この地域と関連のある中世の文献が紹介されていたりと、充分に魅力ある展示でした。もちろん、エルガーやモーガン・モーターズについての史料もありました。

展示を楽しむ一方で、このような歴史ある穏やかな街で学ぶことができている生徒達を心から羨ましく思いました。